-

“西迁精神”的由来与内涵

63年前,数千名交通大学师生响应国家号召,告别繁华的上海、扎根古都西安,为国家建设、为西部的文教事业奉献出青春年华。

2021-01-14 09:00互联网 -

吉林大学举办学习“四史”专题教育讲座

近日,吉林大学学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史系列教育活动讲座(第十讲)在吉林大学和平校区图书馆二楼报告厅举行,吉林大学马克思主义学院副教授张岩为200余名本科学生代表作了题为《作始也简,将毕也钜--中共一大代表启示》的讲座。

2021-01-25 10:30 -

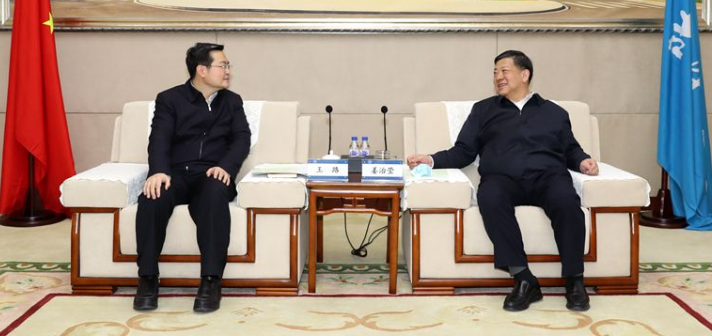

吉林市代市长王路带队赴吉林大学深化校地合作

深化校地合作,共促全面振兴。1月21日,校党委书记姜治莹、校长张希在中心校区鼎新楼,分别与吉林市市委副书记、代市长王路就产学研合作、科技成果转化、吉林大学吉林市研究院建设等进行深入沟通交流,推动落实吉林大学与吉林市的深度合作。

2021-01-25 10:11 -

做新时代兵团精神的忠实践行者

兵团精神是中华民族精神的兵团表现,随你走进兵团哪个角落,你或许“看不见”“摸不着”,但你一定能体会到。诚如马克思所说:“是生活规定了意识的内容。”60多年前,一批批优秀的中华儿女从四面八方汇集到边疆,他们和广大军垦战士携手同心

2021-01-14 09:00兵团日报 -

论“右玉精神”的内涵与价值

山西省右玉县位于晋西北塞上一角,毗连毛乌素沙漠边缘,地处潜在沙漠化高寒地带,国土面积1964平方公里,山地丘陵占89.5%,年平均气温3.6摄氏度,无霜期不到100天,总人口10.6万。就是这样一个偏僻的小县、穷县,新中国成立60年来干了一件了不起的大事,就是植树造林改善生态,把一片“不毛之地”变成“塞上绿洲”,进而奔向富裕和文明。

2021-01-14 09:00互联网 -

陈晶莹出席“内地与港澳法学教育联盟”第二届理事会

1月9日,“内地与港澳法学教育联盟”第二届理事会暨国家涉外法律人才培养研讨会在线上举行,副校长陈晶莹、国际金融法律学院院长贺小勇、港澳台办副主任赖锦盛等出席。

2021-01-22 10:54 -

《2020中国新兴法律服务业发展报告》发布

2020年12月31日,“中国法律服务业新基建探索”主题论坛暨《2020中国新兴法律服务业发展报告》发布会在长宁校区举行。此次论坛由“互联网+法律”大数据平台、律新社、我校中国法律服务产业研究中心联合举办。

2021-01-22 10:51 -

上海高校辅导员“高校学生管理法治化”专题培训开班

12月3日,上海市高校辅导员“高校学生管理法治化”专题培训在松江校区开班。来自全国39所高校92名辅导员参加培训,副校长周立志出席开班仪式。

2021-01-22 10:15 -

“两路”精神:历久弥新的奋斗足迹

1930年出版的《西藏始末纪要》一书形容西藏的交通是“乱石纵横,人马路绝,艰险万状,不可名态”,那时人们出行主要靠两条腿艰难跋涉,运输全凭人背畜驮。新中国成立前,整个西藏除拉萨城内布达拉宫到罗布林卡一条不到1公里的土路外,没有一条现代意义的公路。在建设新中国和巩固西南边疆、促进民族团结进步的形势和要求下,11万“筑路大军”在没有一张完整地图、没有任何地质水文资料的情况下,在平均海拔超过4000米的“世界屋脊”,创造了世界公路史上的奇迹。1954年,总长4360公里的川藏、青藏公路通车,它们犹如张开的双臂,让西藏和祖国大家庭紧紧拥抱在一起。

2021-01-14 09:00光明日报 -

“两路”精神彰显社会主义核心价值观

在川藏、青藏公路通车60周年之际,习近平总书记批示指出:“60年来,在建设和养护公路的过程中,形成和发扬了一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结的‘两路’精神。”“两路”精神具有丰富的思想内涵和鲜明的时代特征,生动诠释了社会主义核心价值观,充分体现了“治国必治边的要求,为西藏发展注入了生生不竭的精神动力。

2021-01-14 09:00互联网 -

让“老西藏精神”绽放新的时代光芒

习主席指出:“在高原上工作,最稀缺的是氧气,最宝贵的是精神。”长期以来,面对恶劣的自然条件、复杂的社会环境和尖锐的边防斗争形势,一代又一代驻藏官兵以旗帜引领方向、用忠诚强固信仰,谱写了一曲曲气壮山河、感人肺腑的精神赞歌。当前,传承弘扬“老西藏精神”,既是新时代驻藏部队建设发展的力量源泉,也是新时代驻藏官兵的历史责任。

2021-01-14 09:00解放军报 -

“老西藏精神”是主题教育的生动教材

习近平总书记强调:“在高原上工作,最稀缺的是氧气,最宝贵的是精神。长期以来,一代又一代共产党员舍弃常人所拥有的、放弃常人所享受的,扎根雪域高原,矢志艰苦奋斗。广大党员、干部要发扬优良传统,不断为‘老西藏精神’注入新的时代内涵。

2021-01-14 09:00西藏日报 -

坚定制度自信 建设教育强国

连日来,全国各地教育干部师生通过多种形式深入学习党的十九届四中全会精神,进一步统一思想认识、明确目标方向、汇聚行动力量,迅速掀起了学习贯彻全会精神的热潮。 11月3日,河南省委书记王国生到河南农业大学与师生座谈,宣讲党的十九届四中全会精神,调研学校主题教育开展情况。王国生指出,要把学习贯彻党的十九届四中全会精神,作为当前和今后一个时期的重大政治任务,密切结合第二批主题教育,引导广大师生深刻领会全会精神的科学内涵和精神实质,进一步认清制度优势、坚定制度自信,增强政治认同、思想认同、情感认同,争做学习全会精神、宣传全会精神的示范者,争做助力乡村振兴、服务“三农”工作的践行者,争做在中部地区崛起中奋勇争先、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的建设者。 北京大学校长、党委副书记郝平作为中央候补委员参加了十九届四中全会,他表示,在现场聆听了习近平总书记的重要讲话,倍感振奋,备受鼓舞。下一步,北京大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全会精神,积极开展中国特色社会主义制度教育,重点推出国际组织与国际公共政策、社会政策等专业本科生、研究生教学项目,培养更多服务于国家治理体系和治理能力现代化的人才。 “我在现场聆听了习近平总书记的工作报告和重要讲话,总书记的讲话高屋建瓴、立意深远、内涵丰富。”天津大学校长金东寒说,全会《决定》强调了我国国家制度和国家治理体系13个方面的显著优势,回答了“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治问题,既有“路线图”又有“时间表”,充分体现了以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩的战略眼光和强烈的历史担当。 11月1日,甘肃省委教育工委书记,省教育厅党组书记、厅长王海燕主持召开省教育厅党组扩大会,传达学习党的十九届四中全会精神,研究部署全会精神学习宣传贯彻工作。会议要求,要在甘肃全省教育系统全面开展党的十九届四中全会精神的学习宣传工作,广泛开展宣讲活动;充分发挥高校马克思主义学院和智库的作用,加强中国特色社会主义制度理论研究和宣传教育,引导广大师生充分认识中国特色社会主义制度的本质特征和优越性,坚定制度自信。 “这次全会是在新中国成立70周年之际、在‘两个一百年’奋斗目标历史交汇点上,召开的一次具有开创性、里程碑意义的重要会议。”北京市委常委、教育工委书记王宁表示,首都教育系统要坚持改革创新,强化首善标准,扎实推进首都教育治理体系和治理能力现代化,满足人民多层次多样化教育需求,使改革成果更多更公平惠及全体人民。 山东省委教育工委常务副书记,省教育厅厅长、党组书记邓云锋认为,这次全会为人类制度文明建设发展贡献了“中国智慧”和“中国方案”。对于山东教育而言,当前重要任务是将深入学习十九届四中全会精神,与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述结合起来,按照省委、省政府“1+9”任务部署,高起点站位、高水平谋划、高质量完成《全省教育系统干部人才队伍建设规划》的拟定。同时要着眼于教育现代化,坚决破除制约教育事业发展的体制机制障碍,形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的教育体制机制。 11月2日,山东高等教育管理科学研究会在山东财经大学召开高校人才工作委员会成立大会,会上专家学者结合人才工作,专题学习和研讨党的十九大四中全会精神。山东高等教育管理科学研究会会长范跃进认为,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力,治理体系和治理能力现代化建设对高校广大领导干部的能力提出了更高的要求,高校领导干部必须主动学习适应新时代新挑战,为新时代高校改革发展稳定作出新贡献。 青岛大学校长夏东伟教授表示,全会对高校进一步坚持立德树人、推动依法治校、推进学校事业发展具有重大指导意义。青岛大学作为一所地方综合性大学,将加快推进改革创新,全面提升学校治理能力和学院治理能力,通过“双一流”建设,提高学校的创新策源能力,做出引领性的原创成果。 北京工业大学党委书记谢辉认为,高校认真学习领会四中全会精神,就是要进一步加强党对学校工作的全面领导,坚守为党育人、为国育才的初心,紧扣立德树人根本任务,确保社会主义办学方向,努力办好人民满意的高等教育。 山西医科大学党委书记张俊龙说,地方高校要旗帜鲜明坚持党对教育的领导,以“三全育人”体系建设为抓手,全面落实立德树人根本任务,不断提高人才培养质量,努力培养担当民族复兴大任的合格建设者和可靠接班人,为“两个一百年”目标的实现提供人才支持。 “这次全会召开很及时、很重要。”莆田学院马克思主义学院院长朱新华说,我们会以全会精神为指导上好思政课,通过推进思政课改革创新,推动“新思想”进教材、进课堂、进头脑。 重庆工程职业技术学院校长张进表示,全会提出,要全面贯彻新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快建设现代化经济体系。为服务现代化经济体系建设,我们持续推进学校内部质量控制、教学诊改等体系建设,积极推进校企双主体育人,实施现代学徒制,在人才培养、教育教学改革等各方面实现高质量发展的同时,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步建章立制,落实“职教20条”,提升治理效能,让学生实现更充分更高质量就业。 “我们成长于中国特色社会主义制度发展带来的美好时代中,我们每一个人肩上更担负着一份责任。”浙江大学外国语言文化与国际交流学院2017级本科生黄畅说,“我们要努力学习专业知识,提高专业技能,提升自己的国际视野,积极向世界传达中国作为一个负责任、有担当的大国声音和形象。” 西安交通大学学生微宣讲团宣讲人代表周维国表示,十九届四中全会已经绘就“中国之治”攀高望远的蓝图,梦在前方,路在脚下;身为当下的见证者和未来的亲历者,我们必定把父辈当作榜样,拥护党的领导、坚定制度自信,脚踏实地、接续奋斗,将青春融入国家的发展和民族的事业之中。(统稿:禹跃昆 采写:李见新 施剑松 陈欣然 尹晓军 魏海政 张兴华 孙军 赵岩 龙超凡 胡航宇 蒋亦丰 冯丽)

0000-00-00 00:00中国教育报 -

教育部部长陈宝生:合力加强疫后儿童青少年近视防控工作

9月25日,全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第二次会议在京召开,总结评估《综合防控儿童青少年近视实施方案》(简称《实施方案》)印发两年来的进展与成效,研究应对新冠肺炎疫情对近视防控工作的影响,部署下一步工作安排。联席会议召集人、教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话。 陈宝生指出,党中央、国务院高度重视儿童青少年近视问题,两年来,联席会议机制各成员单位以习近平总书记重要指示为指引,以实施健康中国行动为抓手,顶层抓得“紧”,基层落了“地”,宣传成了“势”,落实见了“效”,完善了体制机制,深化了联动格局,压实了主体责任,加大了推进力度,综合防控儿童青少年近视取得阶段性成效。疫情期间,相关部门客观评估、谋划对策、未雨绸缪、化危为机,坚持齐心协力、加强联动、多措并举,着力应对疫情对近视防控工作的不利影响。 陈宝生强调,随着疫情防控常态化,相关部门要深入贯彻落实习近平总书记对学生近视问题系列重要指示精神,毫不松懈、务实真抓、务求实效,合力加强疫后近视防控工作,更好地推动近视防控工作往深里走,往实里走,往远里走。一是在落实上要“毫不松懈”。要坚持问题导向,深化联动机制,坚持分层推进,推动关口前移,坚持有益做法。二是在作风上要“务实真抓”。要部署评议考核,抓住关键主体,加强校医配备。三是在导向上要“务求实效”。要积极应对疫情影响,深化宣传教育,改善体质健康。他要求,相关部门要把短板补起来,把责任扛起来,把标准立起来,把考评严起来,把研发搞起来,把组织建起来,抓住任务分解、监测、督导、落实、宣传、追责等关键领域,久久为功,持续推进近视防控。 会上,联席会议机制办公室负责人汇报了两年来综合防控儿童青少年近视工作进展情况。联席会议成员单位代表就贯彻落实《实施方案》进展情况发言。(记者 叶雨婷)

0000-00-00 00:00中国青年报 -

去故宫 上一堂思辨式研学课

研学活动,把课堂“搬”到了宫殿,老师们在现场讲解。李韵 摄 11月28日,冬日的周末,上午8:45,北京故宫博物院教育中心的教室里,一群身着青绿中式小坎肩、10~15岁的孩子五六个人围坐一桌,每个人面前都有一本学习探究手册,好奇与渴求写满他们的脸庞。 “故宫,给你的第一印象是什么?天子的家是什么样的?”老师的问题刚出,孩子们便纷纷举手,“庄严”“巍峨”“阴冷”……“那么,皇帝的母亲是怎样的人呢?”老师又抛出一个问题。“皇帝的母亲肯定特别雍容华贵”“皇帝母亲是威严的,不像我们妈妈对我们那样亲和”“皇帝母亲有时挺可怜的,有可能很长时间见不到孩子”……孩子们的答案五花八门。 这是“我要去故宫,万物来启蒙”思辨式研学课程中的一幕。 “我要去故宫,万物来启蒙”是故宫博物院宣教部与万物启蒙课程研究院联手共同研发的思辨式研学课程,以故宫宣教部出版的“我要去故宫系列”丛书为蓝本,提炼出“天、地、君、亲、师、仁、义、礼、智、信”10个中国文化母命题,巧妙对应紫禁城内10座最具代表性的宫殿。研学不仅在教室中进行,还将课堂“搬”到了室外,带领孩子们参观对应的宫殿。28日的研学主题为“亲”,核心问题是“探讨发生在帝王身上的亲情冷暖,观察紫禁城内母亲这一角色的选择与责任”,对应的宫殿就选在慈宁宫。 不同于以往的教学方式,在这一研学课程中,老师们只输出基本信息,对事物的判断则需要孩子们通过自己的观察、探究和交流,结合不同的视角,“问-思-辨”相结合,最终得出自己的结论,并勇敢地表达出来。 故宫博物院宣教部主任果美侠介绍,研学课程于2020年10月底开始,在每个周末进行,每期招募学生30人,共同感受故宫六百年的壮美与深邃。活动一经推出,就受到了广泛关注和追捧,不仅有北京本地的孩子,更有专程从云南、重庆、浙江、内蒙古、天津、河北等地赶来的故宫小粉丝们。万物启蒙课程研究院院长钱锋表示,从目前得到的反馈情况来看,两个小时的研学活动,孩子们不仅学到了故宫的知识,而且在无形中培养了多方面的能力,包括阅读和信息提取能力、合作能力、表达能力、创新能力、批判思维与问题解决能力等。这些学习能力可以应用到校园的课业中去,与课内知识的教学形成一种互补。 故宫博物院的这种思辨式研学受到了孩子和家长的热烈欢迎。有些孩子参加了前几期,最后一期没“抢”到名额,跟院方软磨硬泡;有的孩子听完课后直呼长大了想到故宫工作。北京市自忠小学六年级的郝重雨萱是故宫的“铁粉”,几乎每周都要进故宫参观,为此,妈妈买了年票,还说:“要不是毕业班,她巴不得每期都参加呢。”有位家长对记者说:“我们培养孩子不能光从应试的角度,更希望孩子从小把传统文化的基础打好。现在孩子们真的非常幸运,可以获得这么好的资源。希望故宫可以常常举办这样的活动。” 为了践行故宫博物院“活力故宫”的理念,“我要去故宫,万物来启蒙”思辨式研学课程是博物馆教育的一次新尝试。果美侠表示,宏大的宫殿可能是教条的、冰冷的,但屋檐下的人、发生的故事却是鲜活的,这些细节往往会给孩子们留下更深刻的印象。这种以人为本的授课角度,打破了曾经以“物”为主的教学方式,为博物馆教育课程提供了新的可能性和发展方向。“这些课程和活动,正是对教育部、国家文物局联合印发的《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》的生动实践。”果美侠说。(记者李韵 通讯员苏晓彤)

0000-00-00 00:00光明日报

诚信示范网站

诚信示范网站 经营性网站备案信息

经营性网站备案信息 可信网站

可信网站