-

中国商飞一行来浙大推动校企合作

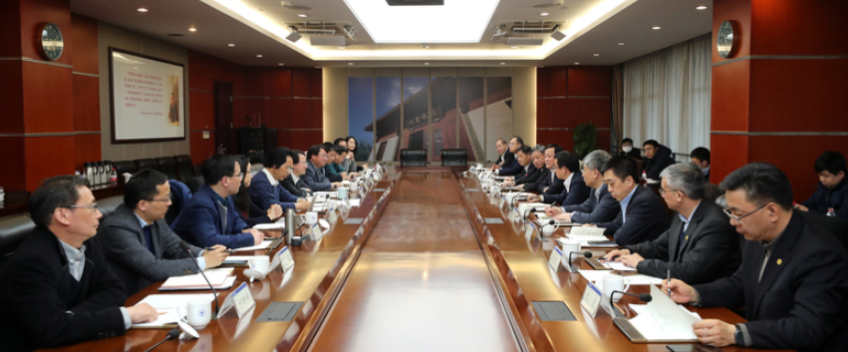

2月2日,浙江大学校长吴朝晖院士在紫金港校区,与中国商用飞机有限责任公司董事长贺东风一行举行座谈,共同推动校企全面战略合作。

2021-02-23 16:02 -

探讨校企全面合作 南光集团副总经理罗群一行来访

2月1日下午,南光(集团)有限公司常务董事、副总经理罗群校友一行来访华南理工大学,探讨校园招聘、培训合作、科技合作等事宜。

2021-02-22 17:05 -

推进玖园名师大家旧居修缮二期建设,打造爱国主义教育基地

玖园坐落在第九宿舍,地处杨浦区国福路。这一片区曾居住过多位名师大家,

2021-02-22 16:00 -

习近平:在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战60周年座谈会上的讲话

今天,中共中央宣传部、中华人民共和国外交部、民政部、中国人民解放军总政治部和北京市,在这里举行座谈会,隆重纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战60周年。我们要努力学习和发扬中国人民志愿军的伟大爱国主义精神和革命英雄主义精神,更加奋发有为地推进中国特色社会主义伟大事业。

2021-02-22 09:00互联网 -

抗美援朝精神的丰富内涵

2010年10月25日,习近平同志在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战60周年座谈会上指出:“伟大的抗美援朝战争,弘扬和光大了中国共产党和人民军队的革命精神。抗美援朝战争不仅奏响了一曲曲可歌可泣的凯歌,而且锻造出伟大的抗美援朝精神,这就是:祖国和人民利益高于一切

2021-02-22 09:00光明日报 -

北京大学召开2021年专家学者新春座谈会

2月3日,北京大学在英杰交流中心阳光厅召开2021年新春座谈会。

2021-02-21 17:35 -

“燃灯者”邹碧华

与世界不分离,把生命置于阳光之中,一生就不会一事无成。不管处在何种境地,遇到何种不幸或失望,我的所有努力便是重新去寻找与阳光的接触。

2021-02-21 09:00互联网 -

“燃灯者”,留得清气满乾坤

风侵雨袭,熊熊燃烧的火焰熄了亮光和跳跃的姿势。灰烬里,掩着不愿冷却的胸膛。一缕青烟在流连,久久缭绕。

2021-02-21 09:00互联网 -

“两弹一星”精神的深厚意蕴

2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上明确要求广大科技工作者要“弘扬‘两弹一星’精神,主动肩负起历史重任,把自己的科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去”。“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神形成于20世纪50至70年代,是我国老一辈科学家在自主完成原子弹和氢弹爆炸、导弹飞行和人造卫星发射的过程中,自觉培育践行的一种崇高精神,是爱国主义、集体主义、社会主义精神和科学精神的突出体现,是中国人民在社会主义建设时期为中华民族创造的宝贵精神财富。在中国特色社会主义进入新时代的今天,我们要科学把握“两弹一星”精神的深厚意蕴,使之焕发出更加灿烂的时代光芒。 热爱祖国、无私奉献:“干惊天动地事,做隐姓埋名人” “热爱祖国、无私奉献”是“两弹一星”事业奋斗者的共同追求和崇高境界,是中华民族优秀传统和时代精神在新中国尖端技术领域的集中体现。 家国情怀是中华民族深入骨子里的血脉传承,同样深刻印记在以“两弹一星”元勋为代表的老一辈科学家身上。在筹建新中国的新政协会议上,毛泽东同志发出的“我们的民族将再也不是一个被人侮辱的民族了,我们已经站起来了”庄严宣告迅速传遍世界,不少当初怀着“科学救国”梦想远渡重洋、学有所成的科学家闻之振奋,毅然冲破重重阻挠、克服种种困难,放弃国外优厚条件,义无反顾地回到祖国,投身经济、文化和国防等方面的建设。“回国不需要理由,不回国才需要理由”成为时代最强音。据统计,在23位“两弹一星”功勋奖章获得者中,有19位是在新中国成立前后从国外归来的。钱学森、邓稼先、王承书是他们中的典型代表。为了回国,钱学森隐忍负重5年,历尽波折,最终于1955年踏上回国的旅途。他曾满怀深情地说:“科学没有国界,可是,科学家有祖国。”钱学森的归来让中国“两弹一星”研究进程显著提速。 “两弹一星”事业是辉煌的,又是神秘的。它的神秘,需要用无私的精神支撑,用奉献的精神坚守。主持研制第一颗原子弹的邓稼先比钱学森早回国5年。他在美国获得博士学位9天后,便谢绝了老师和同学的挽留,毅然决定回国。在北京外事部门召开的招待会上,有人问他从国外带了什么回来。他回答说:“带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子核的知识。”接受原子弹研制任务时,妻子许鹿希问他“去哪”“做什么”“去多久”?因保密要求,他连续回答了三个“不能说”。此后他隐姓埋名,在试验场度过了整整8年的单身生活,有15次在现场领导核试验。1964年10月中国成功爆炸第一颗原子弹时,他率领研究人员迅速进入爆炸现场采样,终因核放射性影响身患癌症,临终时留下的最后一句话是“死而无憾”。有着奇女子之称的王承书,1956年与同为物理学家的丈夫张文裕一起历尽艰难回国。面对百废待兴的新中国,她暗下决心:从零开始,我要以十倍的精力,百倍的热情拼命工作!当这位在空气动力学研究方面卓有建树的科学家被问到能否重新开辟热核聚变这一陌生领域、能否转行从事高浓缩铀研制工作、能否为国家的核事业隐姓埋名一辈子时,她的回答是三声不假思索的“我愿意”!从此,她告别丈夫与孩子,年过半百多次改行,一次次从零开始,用一生来践行“我愿意”的誓言。 “两弹一星”事业的背后,有无数个这样热爱祖国的科学家在无私付出、默默奉献。他们心有大我、至诚报国,把个人的理想与祖国的命运紧紧联系在一起,把个人的志向与民族的振兴紧紧联系在一起;他们淡泊名利、潜心研究,甘当无名英雄,在茫茫无际的戈壁荒原、在人烟稀少的深山峡谷,不计报酬、不辞辛劳,奉献自己的青春与生命。当然,除了这些著名科学家以外,还有成千上万与他们共同奋斗、攻坚克难的普通建设者,他们来自五湖四海,怀着舍家为国的共同心愿,把热血和汗水洒在茫茫戈壁上,洒在新中国国防事业的发展道路上。 自力更生、艰苦奋斗:“人家能做到的,不信我们做不到” “自力更生、艰苦奋斗”是“两弹一星”精神的实质,是“两弹一星”伟大事业成功的根本保障。 “两弹一星”事业是新中国在内有困难、外有压力下,独立自主从零起步的。这个困难,是经济薄弱、技术落后、人才紧缺、自然灾害造成的困难;这个压力,是帝国主义核垄断、核威慑、核讹诈和超级大国封锁威吓、毁约撤援、百般刁难造成的压力。新中国成立之初,国家尖端科学技术几乎空白。抗美援朝战争期间,美国国务卿杜勒斯曾叫嚣:“如果不能安排停战,美国将不再承担不使用核武器的责任。”后来,美国又同蒋介石签订《共同防御条约》,提出假如台湾海峡安全受到威胁,他们有权使用原子弹。美国赤裸裸的核讹诈政策引起世界爱好和平人士的强烈反对。毛泽东同志高瞻远瞩,审时度势,果断决定:我们也要搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹。与此同时,他还提出“我们也要搞人造卫星”。 在研制尖端武器的起步阶段,毛泽东同志和党中央就清醒地认识到外部援助是有限的,因而自“两弹一星”事业起步就明确了“自力更生为主,争取外援为辅”的方针,坚持不搞合作、不搞共有、不受制于人。后来的事实也证明,世上没有救世主,唯有靠自己才能撑起核保护伞。随着中苏两党、两国分歧的加深和关系的恶化,1959年6月,苏联单方面撕毁技术协定、撤回全部专家、带走全部资料、停止一切援助。这对于正值三年自然灾害的新中国来说,无异于雪上加霜。有些外国人幸灾乐祸地断言:中国的核工业已遭到“毁灭性打击”,中国核工业已“处于技术真空状态”,中国“二十年也搞不出原子弹来”。 困难是吓不倒、击不垮已经站起来的中国人民的。在此危急关头,毛泽东同志果断决定:“自己动手,从头做起来,准备用8年时间,拿出自己的原子弹!”一大批科学家满怀建设社会主义新中国的赤诚与激情,和全国各族人民一道,不信邪、不怕压,发扬“天欲堕,赖以拄其间”的斗争精神,坚定地向科技高峰继续挺进。他们在“春风不度”的戈壁滩上,冒高温、顶沙尘、住土屋、挤帐篷、喝咸苦水,奋战两年多建起了导弹试验基地。由于资料封锁、设备简陋,安装在我国第一颗原子弹里的精密零件的形状和体积,是靠简单手摇计算机甚至算盘计算出来的;溶解炸药的实验中所用的工具,大多是日常生活中所使用的盆盆罐罐。为了研制一个新的型号、设计一个复杂精巧的工程结构、制作一个精密的元件或零组件,技术人员和工人们奋不顾身、呕心沥血、日夜奋战。为了尽快得到重要核装料——铀,铀矿勘查地质队普遍开展土法炼铀,几个大桶里装上人工用铁锤砸碎的矿石和腐蚀性强的硫酸、硝酸,用布袋过滤沉淀物。靠着这样近乎原始的简陋装备,工人们在短时间内生产出了160多吨重铀酸铵,为我国首次核试验赢得了时间。 凭着这股干劲、这股精神、这种热情,我国于1964年10月16日成功爆炸了第一颗原子弹,成为继美、苏、英、法之后世界上又一个自行研制原子弹并成功实施核爆炸的国家。1967年6月17日,我国第一颗氢弹试验成功。从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹爆炸的跨越,美国用了7年零3个月,苏联用了4年,英国用了4年零7个月,而我们只用了2年多,这是核工业发展史上的奇迹,是广大科研人员和全体中国人民自力更生、艰苦奋斗的结果。 大力协同、勇于登攀:“集中力量、形成拳头,重点工程重点突破” “大力协同、勇于登攀”是成就“两弹一星”事业的重要保证,充分体现了依靠集体智慧协同攻关的集中力量办大事的社会主义制度优势。 “大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也。”“两弹一星”是新中国规模空前、高度综合的科技工程,体系庞大、关涉众多。在毛泽东同志“大力协同做好这件工作”的指示下,在党的集中统一领导下,全国一盘棋,协同攻关,大大加速了“两弹一星”研制进程。时任中央专门委员会主任的周恩来总理反复强调,我们发展尖端事业不同于资本主义国家,要发扬社会主义制度的优越性,要组织全国大力协同,从科研一开始就组织协作。要发扬风格,通用的技术不要保密,不要有门户之见,要拧成一股绳。于是,成千上万的科学技术人员、工程技术人员、后勤保障人员分工负责、通力合作、群策群力,在全国范围内形成了科研攻关协作网、大型试验协作网、物资材料协作网,以最大限度调动有限的财力、物力和优秀人才,集中力量、形成拳头,重点工程重点突破。据统计,全国先后有26个部(院),20个省区市包括1000多家工厂、科研机构、大专院校参加攻关会战。原子弹研制中的“九次计算”“草原大会战”,氢弹原理突破中的“群众大讨论”“上海百日攻坚战”等,都是集体攻关、团结协作的结果,都是社会主义制度优势的充分体现和成功实践。 习近平总书记指出:“‘两弹一星’成功,有赖于一批领军人才,也有赖于我国强有力的组织系统。”就是靠着这样强有力的组织系统,在1970年4月24日发射第一颗人造地球卫星“东方红一号”时,我们动用了全国近60%的通信线路,从试验场区到各个观察测控站,仅守卫通信线路的群众就多达60万人。正是社会主义制度形成的气势磅礴的强大合力,有效地解决了我国经济科技基础薄弱与发展尖端科技需求的矛盾。钱学森曾经深有感触地说道:“中国过去没有搞过大规模科学技术研究,‘两弹’才是大规模的科学技术研究,那要几千人、上万人的协作,中国过去没有。”“我们体会,中国在那样一个工业、技术都很薄弱的情况下搞‘两弹’,没有社会主义制度是不行的。” 时至今日,50多年过去了,“东方红一号”仍在太空中飞行,“两弹一星”精神也穿越时空,激励鼓舞着我们不断朝着科技强国和航天强国的目标前进。在新时代,我们要传承好、发扬好“两弹一星”精神,继续把爱国之情、报国之志和奋斗精神融入民族复兴的伟大事业中、融入人民创造历史的伟大奋斗中,不断走向新的辉煌。 (作者均系山东省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员)

2021-02-19 00:00光明日报 -

人民的好公仆——焦裕禄

今年5月14日,河南省委专门召开纪念焦裕禄同志逝世55周年座谈会,深切缅怀焦裕禄同志,深情追忆他的感人事迹,再次号召全省上下深学、细照、笃行焦裕禄精神。

2021-02-17 09:00新华网 -

共青团:将学习雷锋进行到底的不懈助推者

用自己的津贴为丢了车票和钱的大嫂买车票,雨中送大嫂和小孩回家,春节期间到附近车站帮忙打扫候车室、给旅客倒水……就连出趟差,他也没闲着,给旅客让座、帮乘务员工作,时间久了,就有了“雷锋出差一千里,好事做了一火车”的美传。

2021-02-16 09:00中国青年报 -

让雷锋精神永放光芒

11月12日,在辽宁省抚顺市召开的学雷锋和志愿服务座谈会上,与会代表围绕大力弘扬雷锋精神、推动新时代学雷锋志愿服务蓬勃发展进行热烈讨论。大家表示,雷锋精神是永恒的,志愿服务是雷锋精神的生动体现,要不断健全志愿服务体系,在全社会形成学雷锋志愿服务常态化、全民化工作机制,让雷锋精神在新时代绽放新光芒。

2021-02-16 09:00新华网 -

习近平总书记关于“浙江精神”的重要论述

浙江老百姓聪明,干部精明,出的招数很高明。其背后是浙江的人文优势,是深厚的文化底蕴和“浙江精神”在起作用。早在10万年前,浙江大地就有原始人类活动的足迹。

2021-02-15 09:00学习强国 -

中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话 李克强通报有关情况 汪洋王沪宁韩正出席 新华社北京7月30日电 7月28日,中共中央在中南海召开党外人士座谈会,就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话,强调要正确认识当前经济形势,深入调查研究,以更大的力度推进全面深化改革,积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力,为推进改革发展、战胜各种风险挑战凝聚广泛共识、汇聚强大力量。我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战,有足够的底气、能力、智慧战胜各种风险考验,任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。 中共中央政治局常委李克强、汪洋、王沪宁、韩正出席座谈会。李克强通报了上半年经济工作有关情况,介绍了中共中央关于做好下半年经济工作的考虑。 座谈会上,民革中央主席万鄂湘、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、无党派人士代表李卫先后发言。他们赞同中共中央对当前我国经济形势的分析和下半年经济工作的考虑,高度评价在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下我国疫情防控和经济恢复取得的突出成就,并就构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,保持宏观调控战略定力、做好前瞻性政策储备,做好“六稳”工作、落实“六保”任务,多措并举确保我国产业链和供应链安全,统筹推进常态化疫情防控,强化卫生健康事业发展科技支撑,开发就业岗位,牢牢把握粮食安全主动权,打造企业新生态、推动小微企业发展,加强投资管理、提高投资效益,稳步推动共建“一带一路”、营造良好国际环境等提出意见和建议。 在认真听取大家发言后,习近平发表了重要讲话。他表示,刚才,大家在发言中充分肯定了上半年经济工作取得的成绩,并就正确认识当前经济形势、做好下半年经济工作提出了针对性很强的意见,我们将认真研究、积极吸纳。 习近平指出,今年伊始,我们就面临一场突如其来的严峻考验。这次新冠肺炎疫情,是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件,给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在这场严峻斗争中,各民主党派、工商联和无党派人士坚决贯彻落实中共中央决策部署,引导广大成员积极投身医疗救助、科研攻关、捐款捐物、复工复产、建言献策等各项工作,为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出了重要贡献。大家关注经济社会发展,围绕“积极推进改革创新,激发经济发展新动能”、“提升治理效能,保障改善民生”等方面,通过委托地方、运用信息化手段等方式灵活开展调研,努力把情况摸清、问题找准、对策提实。特别是面对疫情给脱贫攻坚提出的“加试题”,各民主党派主要负责同志通过多种方式和渠道,掌握第一手资料,听取第一线声音,认真开展脱贫攻坚民主监督,为打赢脱贫攻坚战作出了积极贡献。 习近平强调,现在疫情防控局势平稳,经济运行基本恢复,三、四季度要乘势而上,巩固扩大疫情防控和经济恢复成果,努力弥补上半年的损失。要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更好统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,确保宏观经济政策落地见效,提高产业链供应链稳定性和竞争力,更大力度推进改革开放,推动经济高质量发展,做好民生保障和防汛救援工作,维护社会稳定大局,努力完成全年经济社会发展目标任务。 习近平对各民主党派、工商联和无党派人士提出3点希望。一是要全面、辩证、发展地看待经济发展中遇到的困难和挑战,引导广大成员坚定信心决心,为经济持续健康发展作出新的贡献。二是聚焦目标任务,聚焦中共中央关注的重点问题、国家经济社会发展中的关键问题,发挥各自特点优势,发挥各级组织和各方面人才的积极性和创造性,统筹用好各类人才资源和专业智库,提出有见地、有价值的意见和建议,为推动高质量发展献计出力。三是要加强思想引导,引导广大成员正确认识对待深化改革发展进程中出现的矛盾和问题,正确认识对待来自国内外各种风险挑战,做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾的工作。 丁薛祥、胡春华、尤权、王勇、肖捷、何立峰,中共中央、国务院有关部门负责人出席座谈会。 出席座谈会的党外人士还有陈晓光、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿和蒋作君、李钺锋、黄荣、王梅祥等。

2021-02-07 00:00互联网 -

习近平:正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题

今天,我们召开经济社会领域专家座谈会,听听大家对“十四五”规划编制的意见和建议。出席今天座谈会的,既有经济学家,也有社会学家。刚才,专家学者们做了很好的发言。大家从各自专业领域出发,对“十四五”时期发展环境、思路、任务、举措提出了很有价值的意见和建议,听了很受启发,参会的其他专家提交了书面发言,请有关方面研究吸收。下面,我就正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题讲点意见。

2021-01-29 09:00互联网

诚信示范网站

诚信示范网站 经营性网站备案信息

经营性网站备案信息 可信网站

可信网站