-

芜湖市财政系统干部综合能力提升培训班成功举办

芜湖市财政系统干部综合能力提升培训班于9月21日在龙河校区招待所顺利开班。

2021-03-10 14:22 -

学校召开安徽省高校(合肥片)国际合作与交流专题调研会

1月20日,2021年合肥片高校国际合作与交流专题调研会召开。

2021-03-10 14:06 -

安徽大学与华为技术有限公司共建教育部“智能基座”产教融合协同育人基地

12月24日上午,安徽大学与华为技术有限公司“智能基座”产教融合协同育人基地合作签约仪式在磬苑校区办公楼举行。

2021-03-10 11:21 -

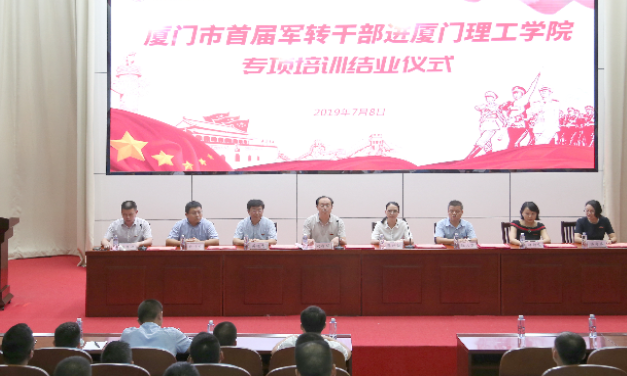

厦门市首届军转干部进厦门理工学院专项培训班顺利结业

厦门市首届军转干部进厦门理工学院专项培训班结业仪式在信息中心报告厅举行。

2021-03-05 15:59 -

朱文章校长讲授2021年春季学期开学第一课

朱文章校长以《携手迈向高质量发展的春天》为题,为全校师生精心讲授春季学期“开学第一课”。

2021-03-05 11:32 -

林进川书记带队赴厦门盈趣科技股份有限公司调研洽谈校企合作

2月4日,校党委林进川书记带队赴厦门盈趣科技股份有限公司调研,洽谈校企合作事宜。

2021-03-05 11:30 -

厦门市社科联党组书记、常务副主席潘少銮一行来校调研

日前,厦门市社科联党组书记、常务副主席潘少銮来校调研,厦门市社科联党组成员、副主席庄志辉等陪同调研。

2021-03-05 11:10 -

破解时代命题:科学家精神如何引领

“小崔,从前中国人到国际会议上作报告,不少人不是在底下开小会,就是跑到外面去讨论。但LAMOST(郭守敬望远镜)做成后,他们一定会竖起耳朵听。”

2021-03-05 09:00中国科学报 -

20世纪五六十年代中国科学家精神及价值

20世纪五六十年代中国科学家精神,是指新中国第一批科学家在20世纪五六十年代科学研究及其相关社会实践中形成和表现出来的思想情操、道德品质、价值追求以及理想信念等精神风貌。1949年中华人民共和国成立后,中国共产党领导组建起来的中国科学家群体,在“向科学进军”的系列科技攻关行动中,精神振奋、斗志昂扬、表现卓越,书写了一篇新中国高科技大文章,集中展现了20世纪五六十年代中国科学家的崇高精神风貌。

2021-03-05 09:00思想理论教育导刊 -

新院士要做弘扬科学家精神和维护科学道德的表率

11月22日,2019年新当选中国科学院院士座谈会在北京召开。座谈会公布了两年一度的中国科学院院士增选结果,2019年共产生中国科学院院士64名。

2021-03-05 09:00科技日报 -

弘扬科学家精神,树立优良作风学风

刘永坦、钱七虎、黄旭华、屠呦呦、袁隆平、于敏等大科学家都是追求真理、勇攀科学高峰的榜样。新华社发

2021-03-05 09:00光明日报 -

自觉践行新时代科学家精神

建设科技强国,实现民族复兴,都不是轻轻松松就能实现的,我国越发展壮大,遇到的阻力和压力就会越大。为激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰,树立科技界广泛认可、共同遵循的价值理念,加快培育促进科技事业健康发展的强大精神动力,在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》(以下简称《意见》)。

2021-03-05 08:00陕西日报 -

以科学家精神引领基础研究 用原创性成果服务全民健康

“科技是国之利器,国家赖之以强,企业赖之以赢,人民生活赖之以好。”2016年5月30日,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会(即“科技三会”)上的讲话中强调,中国要强,中国人民生活要好,必须有强大科技。习近平总书记曾指出,没有全民健康,就没有全面小康。人民健康与“人民生活要好”的目标和使命息息相关。

2021-03-05 09:00科技日报 -

以科学家精神推动科创实现新跨越

近日,习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上的讲话中指出,要坚持以科技创新驱动发展。科技创新是艰苦的创造过程,需要以科学家精神作为重要的精神支撑力量。日前,中办、国办印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》(简称《意见》)中,对科学家精神进行了全面阐述,并要求全社会积极弘扬科学家精神,坚持科技创新,努力激发全社会科技创新创造活力。在中美经贸摩擦的大背景下,科学家精神更是我们做好自己、战胜一切困难的重要精神力量。

2021-03-05 09:00人民日报海外版 -

科研创新应大力弘扬科学家精神

新华社近日报道,屠呦呦团队经过多年攻坚,在青蒿素抗药性、青蒿素治疗红斑狼疮等研究上获得新突破。一时间,相关报道刷屏,溢美之词纷至沓来,屠呦呦团队对此却展现出难得的冷静,表示“我们对试验成功持谨慎的乐观”。 2015年获得诺贝尔生理学或医学奖后,屠呦呦继续带领团队攻坚克难不断求索,研究获得重大进展后,面对舆论热捧没有高估成果、自抬身价,既理性冷静、又满怀信心。这种脚踏实地的创新追求,擦亮了“求实”这一科学家应有的精神底色。 现实中,许多科学家的工作因为专业的高冷,公众并不都了解,与其说人们追捧的是科学家的专业成就,不如说是感佩于科学家身上那种矢志不渝的求索精神。如果勾勒一幅中国科学家的精神群像,无论是钱学森、邓稼先、屠呦呦、袁隆平,还是黄旭华、黄大年、南仁东,他们身上都有一种精神气场:胸怀祖国、服务人民,追求真理、严谨治学,勇攀高峰、敢为人先,淡泊名利、潜心科学,集智攻关、团结协作……将新时代的科学家精神镌刻在祖国大地上,铸就中国科技创新的座座丰碑。 没有强大的精神支撑,很难创造杰出成就。面对世界新一轮科技革命和产业变革,如何突破核心技术、摆脱受制于人的局面?如何实现从跟跑到并跑再到领跑的转变?回答这个巨大而艰难的时代之问,同样需要向内求索、源头发力。落实《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》(以下简称《意见》),大力弘扬追求真理、严谨治学的求实精神,既是党和人民赋予职能部门的重任,也是广大科技工作者的应有职责,以科学家精神塑形铸魂,争当新时代科技创新排头兵。 营造风清气正的科研氛围。科学皇冠上的明珠熠熠生辉、催人奋进。不容回避,现实中少数科研人员浮躁取巧,重虚名头不重真成果,学术不端行为时有出现,比如数据造假、论文抄袭、人为夸大学术价值等。科研诚信是科技工作者的生命线,务实求真是科学家的底色。任何时候,科研人员反求诸己的自律、品德修养的提升,都对营造风清气正的科研氛围有着重要作用。同时,高等学校、科研机构和企业要把教育引导和制度约束结合起来,主动发现、严肃查处违背科研诚信要求的行为。严守科研伦理规范,守住学术道德底线,才能让科学界正气充盈,让科学研究一往无前。 创造尊重创新的科研环境。创新从来都是荆棘丛生、困难重重,基础性研究更需要漫长而艰难的过程,需要科学家心无旁骛、沉潜其中。科学事业呼唤科学管理。期待科学家“板凳甘坐十年冷”,也要给予他们“数十年磨一剑”的科研环境;期望科技人员专心致志,也要给予他们充分的信任,减少对科研活动的微观管理和直接干预;希望科研回归本真,也要在考核中破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的倾向。尊重科技创新规律、科研管理规律和人才成长规律,推动科技管理体制更加适应建设科技强国的需要,才能厚植科学家精神,培育更多世界一流科学家。 形成尊崇科学的社会风气。科学家精神代表着社会的精神高度,也是人类共同的精神财富,没有全社会的共同培育,科学家精神难以拔节生长。如果说,科学家不在意名利与追捧,但从引领价值追求的角度说,有成就、有品德的科学家应该得到更多关注和尊重,应该有更多“粉丝”。人们还记得,“布鞋院士”李小文穿着布鞋上课的照片风靡网络,78岁的刘先林院士在高铁上笔耕不辍的照片引发网友点赞,说明人们对真正的科学家总是充满敬佩与尊重。要深入挖掘优秀科学家的学术思想、人生积累和精神财富,通过丰富多彩的形式,推动科学家精神进校园、进课堂、进头脑,让科学家成为年青一代的偶像,形成尊崇科学的社会风气。 科技兴则民族兴,科技强则国家强。今天,我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国,也更需要大力弘扬科学家精神。以科学家精神塑形铸魂,推动广大科技工作者真正成为重大科研成果的创造者、建设科技强国的奉献者、崇高思想品格的践行者、良好社会风尚的引领者,才能推动科技跨越发展,勇攀科技高峰。

2021-03-05 09:00安徽学习平台

诚信示范网站

诚信示范网站 经营性网站备案信息

经营性网站备案信息 可信网站

可信网站